「ワカサギ釣り」は冬の風物詩として、古くから親しまれている人気の釣りです。

とくに、氷上での穴釣りを思い浮かべる方も多いかもしれませんね。

実は、氷上の穴釣りだけでなく、寒い時期でも快適に楽しめる「ドーム船」のワカサギ釣りも人気です。

女性や小さなお子さんでも手軽に楽しめるので、ぜひチャレンジしてみましょう。

今回は、初心者向けにワカサギ釣りについて場所や道具、釣り方などを解説しますので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

ワカサギ釣りとは

ワカサギは、島根県より以北の本州と北海道に生息する体長7~8cmの小魚です。

漢字では「公魚」と書きます。

およそ9月から3月がワカサギ釣りの時期。

氷結した湖で穴を開けて釣る「氷上ワカサギ」をはじめ、桟橋やボート、ドーム船など多様なスタイルで楽しめるのが魅力です。

女性や子供でも手軽に楽しめるファミリーフィッシングとして定着しており、エキスパートになれば1日で1,000匹以上釣れることも!

「釣りのなかでワカサギ釣りが一番面白い」という方がいるほど、釣り人を魅了しています。

また、自分で釣った新鮮なワカサギを食べるのも楽しみのひとつです。

なかには、すべてがパッケージされたワカサギ釣りツアーを開催しているフィールドもあるので、旅行がてら体験してみたい方はチェックしてみてください。

氷上・桟橋・ボート・ドーム船など多様なスタイルで楽しめる

女性や子ども連れのファミリーでも手軽に楽しめる

ワカサギ釣り体験ツアーもある

ワカサギ釣りを楽しめる場所

ひと昔前は、ワカサギ釣りといえば東日本より北の地域で楽しむイメージでした。

しかしながら、今では放流も盛んにおこなわれており、北海道から九州まで多くのフィールドで楽しめます。

関東で人気の釣り場は、山中湖・芦ノ湖・相模湖・高滝湖・榛名湖・赤城沼など。

中部には入鹿池があり、関西では津風呂湖や東条湖などが有名スポットになっています。

北海道も朱鞠内湖をはじめ、多くのワカサギレイクがあるワカサギ釣りのメッカ。

長野県の木崎湖のように、通年ワカサギ釣りを楽しめる湖もあります。

東北地方では、岩手県の岩洞湖が例年GW頃までワカサギ釣りを楽しめるとして人気です。

また、福島県の桧原湖は「ワカサギ釣りの聖地」ともいわれ、晩秋のドーム船の釣りから氷結時期の氷上ワカサギまで、多くのワカサギフリークで賑わっています。

ワカサギ釣りの4つのスタイル

氷上をはじめ、ドーム船、桟橋、ボート釣りでワカサギ釣りを楽しめます。

氷上

ワカサギ釣りといえば、多くの方がイメージするのが氷上釣りではないでしょうか?

氷結した湖に穴を開けるスタイルで、ワカサギを狙います。

真冬の山上湖への釣行になるので、それなりの防寒対策が必要。

初心者のみでは敷居が高く、はじめての場合は経験者と釣行するのがオススメです。

時期はおおむね1~3月で、北海道の網走湖・福島県の桧原湖・群馬県の赤城大沼などがメッカとして知られています。

氷上ワカサギ釣りに役立つアイテムは、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

ドーム船

「ドーム船」と呼ばれる小屋付きの船でのワカサギ釣りです。

雨風や雪の心配がなく、老若男女、大人・子どもを問わず、快適かつ手軽に楽しめます。

座って楽な姿勢で釣りを楽しめるほか、なかにはエアコンを完備しているドーム船も。

極寒での釣りとは思えない、快適な釣りを満喫できるのが魅力です。

ワカサギ釣りツアーや初心者教室などはドーム船でおこなわれることが多く、機会があればぜひ参加してみましょう。

桟橋

ドーム船同様、手軽に楽しめるのが桟橋でのワカサギ釣りです。

雨風はしのげないものの、自然のなかで釣りを楽しめます。

ただし、桟橋でワカサギ釣りを楽しめるフィールドは限られるほか、ハイシーズンには移動がままならないほど混雑する場合も。

湖によって時期は異なりますが、おおむね11月~3月がシーズンです。

なかには、桟橋をドームで囲った「桟橋ドーム」もあります。

ボート

9月にワカサギ釣りが解禁すると、待ち望んでいたワカサギフリークたちはボート釣りからシーズンに突入します。

レンタルボートを利用して手漕ぎでポイントに向かうほか、モーターを搭載したエレキを使用する方も。

ポイントまでボードを引っ張ってくれる、引き舟サービスをおこなっているボート屋もあります。

景色を眺めながらのんびり楽しめるものの、釣れるタナやポイントなど、広い湖で釣果を上げるにはそれなりの経験や情報収集が必要です。

とくに、初心者の単独釣行は難しいかもしれません。

ボート釣りと桟橋での釣り、それぞれのメリットやデメリット、釣り方のコツについては下記の記事で解説しています。

ワカサギ釣りに必要な道具・装備

では、ワカサギ釣りで必要な道具や装備について解説していきます。

あると便利なアイテムも紹介しますので、参考にしてみてください。

最低限必要な道具・装備

ワカサギ釣りでは、以下のような道具や装備が必要です。

- 竿(穂先)

- リール

- 仕掛け(ライン・ハリ・オモリ)

- エサ

では、それぞれ見ていきましょう。

竿・穂先

近年のワカサギ釣りでは、電動リールに30cm前後のワカサギ穂先をセットするスタイルが主流です。

おもに、穂先部分が柔らかい「先調子」と、全体的に柔らかい「胴調子」の2タイプがあり、水深やオモリの負荷で使い分けます。

先調子は操作性に優れているほか、小さなアタリをキャッチしやすいのが特徴。

粘りのある胴調子は、掛かったワカサギがバレにくいメリットがあります。

そのほか、各メーカーが販売している穂先にはさまざまな特徴があるので、あらゆる状況に対応すべく少しずつ買い増していくのがオススメです。

ただし、電動リールを使うタックルはやや高価格なのがデメリット。

釣行回数が少ない方や試しにワカサギ釣りを体験してみたいなら、手巻き式リールをセットする安価なワカサギ竿ではじめるのも方法のひとつです。

電動リールにワカサギ穂先をセットしたスタイルが主流

ワカサギ竿や穂先については、以下の記事でも取り上げています。

リール

主流は、ワカサギ穂先をセットする電動リールです。

数を釣るべく2本同時に出す、「二丁スタイル」が一般的になっています。

なかには、自動で誘いをかけられる機能を搭載した高性能な電動リールも。

ただし、手元のボタンを押すだけで自動的に巻き上げできるものの、手巻きリールと比べて高価格なのがデメリットです。

「ちょっと体験してみたい」「趣味として続けるかわからない」という場合は、安価な手巻きリールもチェックしてみてください。

ワカサギ電動リールについては、以下の記事で詳しく取り上げています。

ライン

ナイロンラインはしなやかで扱いやすいのが特徴。

フロロ―カーボンラインも扱いやすく、張りがあって感度に優れています。

近年のワカサギ釣りでは、0.3号以下の極細PEラインが主流です。

感度と強度に優れており、ワカサギの小さなアタリを明確に捉えられます。

製品によって、30m巻や60m巻が販売されています。

初心者の場合はトラブルで切ることを考慮して、60m巻いておくのがオススメです。

ワカサギ専用ラインについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。

ワカサギ仕掛け

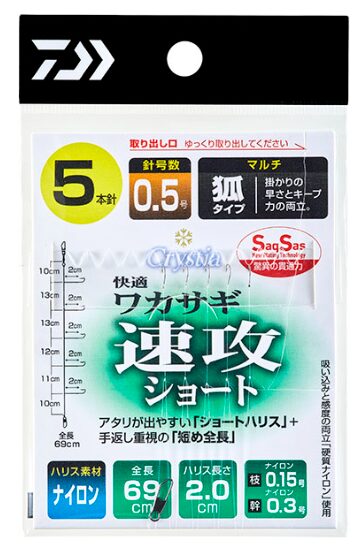

ワカサギ釣りの仕掛けは、各メーカーから多種多様な製品が発売されています。

自作する方もいますが、ハリスに枝針がたくさん付いている「ワカサギ仕掛け」を使用するのが一般的です。

全長やハリとハリの間隔など、仕掛けによって仕様はさまざま。

初心者の場合、全長50~80cm以下でハリが5~6本、0.3号程度のハリスを採用したオーソドックスな仕掛けがオススメです。

なかには、釣り場の特徴に合わせたご当地仕掛けもあるのでチェックしてみてください。

ワカサギ仕掛けについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。

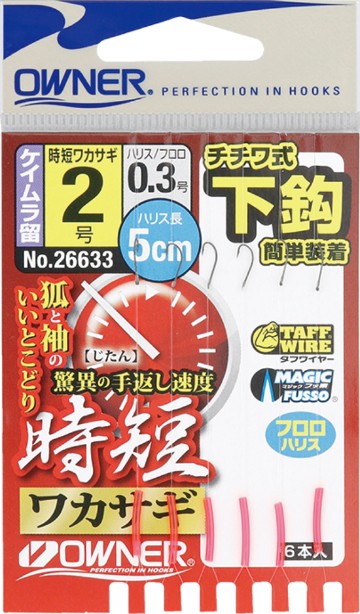

ハリ(下バリ)

ワカサギ釣り用のハリは、狐鈎と袖鈎の2種類が主流です。

ワカサギ仕掛けや下バリを選ぶ際は、針の種類をチェックしておきましょう。

狐鈎は低活性時やサイズが小さいときに適しており、掛かりのよさが特徴。

ただし、バラしやすい面があり、掛かり重視の上級者向けです。

袖鈎は、活性の高いときやサイズが大きい場合に最適。

バレにくいものの、食いの渋いときは掛かりが遅い場合があります。

ただし、ハリに絶対はなく、上記の特徴はあくまで目安。

ハリの選択が釣果に影響するケースもあるため、狐鈎・袖鈎ともに複数の号数を揃えておくと安心です。

ワカサギ釣りでは、ワカサギ仕掛けの下にセットする「下バリ」の有無で釣果が違ってくるケースがあります。以下の記事で解説していますので、参考にしてみてください。

オモリ

ワカサギ釣りのオモリには、おもに細長い棒型と丸形の2タイプがあり、ワカサギ仕掛けの下にセットします。

丸型は底で安定しやすく、魚探に移りやすいのが特徴。

おもに、底につける釣り方で使用します。

棒型は宙釣りで使用しやすいタイプ。

落としやすいものの、底で倒れたり誘いにくかったりするなど扱いにくい面もあり、はじめは丸形がオススメです。

釣り場の水深によって、4~10g程度から選択します。

素材には鉛とタングステンがあり、タングステンは同じ重さでもシルエットを小さくできるのがメリットです。

ワカサギ釣りのオモリについては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

エサ

ワカサギ釣りのエサは、おもに「サシ」や「赤虫」を使用します。

サシのほうがハリに刺しやすく、初心者にオススメです。

サシには大きく分けて「白サシ」と、食紅で赤く着色した「紅サシ」の2種類があります。

どちらがよいかは、状況によって使ってみたいと判断できないケースも多く、できればどちらも用意しておくと万全です。

通常、船宿で販売しており、白サシと紅サシのどちらがよいのか教えてもらえます。

虫エサが苦手な場合は、人工エサも販売されているのでチェックしてみてください。

ワカサギ釣りのエサについては、以下の記事で詳しく解説しています。

あると便利なアイテムも要チェック

快適なワカサギ釣りをサポートする、便利なアイテムを紹介します。

おもに、以下のようなモノがあるのでチェックしてみてください。

- ライブウェル(水槽)&ワカサギ針外し

- 叩き台

- 魚群探知機

- クーラーボックス

- クッション・イス

- ドリル

- テント

- ソリ

- ライフジャケット

ライブウェル(水槽)&ワカサギ針外し

釣ったワカサギを活かしておくライブウェルと、ワカサギ針外しがあると便利です。

ワカサギ釣りは手返しが重要。

ライブウェルにワカサギ針外しをセットしておけば、釣れたワカサギのハリをすばやく外せて、そのまま水槽でキープできます。

ワカサギ針外しのなかには、カウンター付きタイプもあるのでチェックしてみてください。

ワカサギ針外しやライブウェルについては、以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にしてみてください。

たたき台

電動リールを置いて操作する際に必要な小型のテーブルです。

高さや角度を調整できるタイプなら、長い時間釣りでも疲れにくく快適に釣りを楽しめます。

ボートに固定できる万力タイプや脚付きのスタンドタイプがあり、氷上・ドーム船・桟橋・ボートなど釣りのスタイルに合わせて選びましょう。

たたき台については、以下の記事で詳しく解説しています。

魚群探知機

魚群探知機があれば水深や地形、ワカサギの群れが入ってくる様子がわかって便利です。

ワカサギ釣り用のコンパクトな専用モデルが販売されているので、チェックしてみてください。

初心者なら最初はなくても大丈夫ですが、ワカサギ釣りをさらに極めようと思ったら購入を検討してみましょう。

ワカサギ釣り用の魚群探知機は、以下の記事で取り上げています。

クーラーボックス

釣ったワカサギをなるべく新鮮な状態のまま持ち帰るなら、クーラーボックスを用意しておきましょう。

小型モデルで十分で、寒い時期に使用するため保冷能力も必要以上に気にする必要はありません。

なかには、エサを入れるトレー付きや魚の投入口などを備えた、ワカサギ釣り向きモデルも販売されているのでチェックしてみてください。

ワカサギ釣り用のクーラーボックスについては、以下の記事で詳しく解説しています。

クッション・イス

ワカサギ釣りでは、あぐらの姿勢で楽しむ場合があります。

段差式のクッションを用意しておけば、楽な姿勢であぐらを組みやすくなるので、チェックしておきましょう。

どうしてもあぐらの姿勢が苦手な場合には、釣りやすい姿勢で座れる「あぐらイス」を使用するのも方法のひとつです。

通常のアウトドアチェアより高さが低く、あぐらに近い姿勢で快適な釣りをサポートします。

イスを用意しているドーム船では必要ないものの、桟橋や氷上で楽な姿勢で釣りを楽しみたい方はチェックしてみてください。

ワカサギクッションや椅子については、以下の記事で詳しく取り上げています。

アイスドリル

氷上ワカサギ釣りで、湖に穴を開ける際に必要です。

釣り場によってはレンタルできる場合もあります。

手動式のほか、アダプターを使って電動ドリルに取り付ける方法も。

ただし、市販の充電式電動ドリルは高価です。

1シーズンに氷上ワカサギへ行く回数などを考慮して、購入を検討してみましょう。

ワカサギアイスドリルについては、以下の記事で詳しく取り上げています。

テント

氷上ワカサギ釣りでは、寒さや風を防ぎながら楽しむべくテントを設置します。

氷上に穴を開けるため、通常のキャンプ用テントのようなフロアシート付のタイプは使用できないので注意しましょう。

なかでも、ワンタッチで設営できるモデルが便利です。

ワカサギ釣り専用テントも販売されています。

ソリ

ソリは、氷上ワカサギ釣りで荷物を運ぶ際に使用します。

氷上ワカサギでは、穴を開けるドリル・細かい氷をすくうオタマ・テント・魚群探知機・バッテリーなど荷物が多く、ソリがないと不便です。

とくに、ポイントまで距離がある場合は必需品。

ワカサギ釣り用があるわけではなく、雪遊び用のソリで十分ですが、深さのあるタイプが荷物を載せやすく便利です。

氷上ワカサギ向けのソリについては、以下の記事で詳しく取り上げていますのでチェックしてみてください。

ライフジャケット

ボート釣りでは、ライフジャケットが必要になります。

また、ドーム船を利用する際に渡し舟に乗るケースもあり、やはりライフジャケットを着用しなければなりません。

通常、レンタルボート屋さんでレンタル用のライフジャケットを用意しています。

ワカサギ釣りに行く回数が増えて、自分用のライフジャケットが欲しくなったら購入を検討してみてください。

ワカサギの釣り方

ワカサギ釣りに必要な道具や装備を理解したところで、実際の釣り方をイメージしておきましょう。

はじめてワカサギ釣りに行くなら、だいたいの流れや準備を理解しておくと最初の1匹を釣り上げる近道になります。

ラインの結び方

市販の仕掛けにはヨリモドシやスナップが付いており、そこへリールからのラインを結びます。

もっとも一般的で、強度に優れている結束方法が「クリンチノット」です。

ヨリモドシの輪へラインを通し、折り返した先端をラインへ5~6回巻き付けてからヨリモドシとラインの輪へ通します。

次にできた輪へ通して、余分なラインをカットすれば完了です。

以下のオーナーばりのチャンネルでわかりやすく解説されているので、参考にしてみてください。

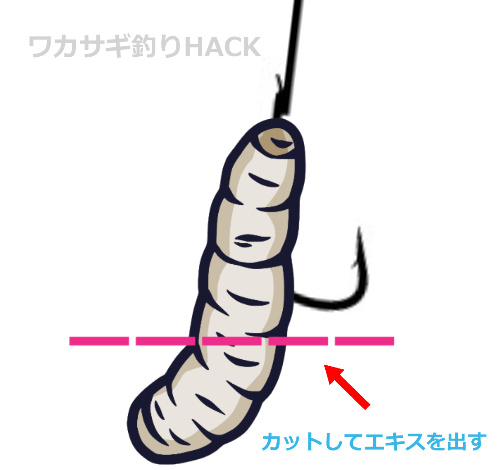

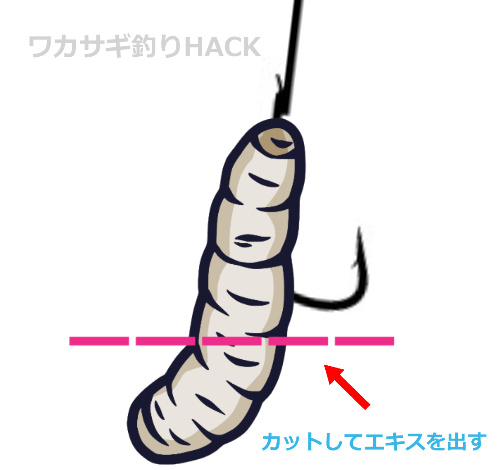

エサの付け方

通常、仕掛けに備わっているハリのすべてにエサを付けます。

そのままハリに刺すだけでなく、カットして使うのが基本です。

カットしたサシから出たエキスをついばみにワカサギが寄ってきます。

カットせずにエキスを出さないと釣れにくいので、注意しましょう。

頭をカットしたり、尻をカットしたりのほか、大きいサシなら2本でハリで頭と尻に刺して真ん中でカットすれば両方を使えます。

白っぽくなったら交換の目安。

こまめに新しいエサに交換するのも、釣果を上げるコツのひとつです。

仕掛けをタナまで落とし込む

まずは、仕掛けを底まで落とし、オモリが底に着いたら少しラインを巻き上げます。

そこから、ワカサギが回遊しているタナに合わせていくのがコツです。

ワカサギ電動リールがあれば、水深の確認やタナの微調整がやりやすく便利。

船長がいるドーム船なら「底から〇m上げて」などと、教えてくれる場合があります。

わからない場合には少しずつタナを変えて、ワカサギが泳いでいるタナを見つけましょう。

軽くロッドを上下させて誘いをかける

ワカサギ釣りでは、竿を上下させるなど「誘い」をかけないと、なかなか釣れません。

誘いにはさまざまな方法がありますが、基本は着底したら下バリのハリス分くらい持ち上げるのが基本です。

チョンチョンと穂先を軽く上げ下げしたら、少しステイします。

誘ったあとに、ワカサギが食いつく間をつくるのがコツです。

ワカサギ釣りは、その日の釣れるリズムを探すのが重要。

さまざまな誘いをかけてみて、その日のパターンを掴んで釣果アップしましょう。

アタリがあったらアワセる

プルプルというワカサギをアタリが穂先に出たら、口にハリ掛かりさせる「アワセ」を入れます。

その際、ビシッと強めに合わせるのは禁物です。

ワカサギの口はやわらかいので、ロッドを持ち上げるようにアワセましょう。

あまり大きすぎるアクションは、周りのワカサギに警戒されるので注意が必要です。

ハリを外してライブウェルへ

釣れたらハリを外して、ライブウェルで活かしておきます。

ライブウェルがいっぱいになったら、ジップロックやクーラーボックスに移し替えましょう。

ワカサギの口とハリは小さく、ハリを外す際は「ワカサギ針外し」があると便利です。

ライブウェルにセットすれば、手返しよく釣りを楽しめます。

ワカサギ釣りのコツについても、以下の記事でご紹介しているので参考にしてみてください。

釣ったワカサギを美味しく食べよう!

釣ったワカサギは新鮮なまま持ち帰って、美味しく調理していただきましょう。

から揚げをはじめ、天ぷらや素焼き、南蛮漬けなどさまざま調理方法で食べられます。

もっとも手軽に調理できるのが定番のから揚げで、片栗粉をまぶして油でさっと揚げるだけと簡単。

生臭さが気になる場合は事前に水洗い、塩もみ、酒につけるなどひと手間かけるのがオススメです。

また、生臭い原因のひとつが、内蔵の未処理にあるともいわれています。

ワカサギの下あごの骨を指でつかんで尻尾側に引っ張ると、あごごと内臓を抜き取れるため試してみてください。

たくさん釣れて一度では食べきれないなら、片栗粉でまぶして冷凍庫で保存しましょう。

食べたいときにさっと取り出して揚げるだけで、いつでも美味しく食べられます。

自分で釣りあげた新鮮なワカサギを食べられるのが釣り人の特権!

いろいろな調理方法でワカサギの「食」も楽しもう!

ワカサギ釣り初心者におすすめの動画

釣り具メーカー「マルキュー」の公式YouTubeチャンネルでは、ワカサギ釣り初心者にぴったりな動画をアップしています。

ドーム船の受付から釣りをはじめるまで、エサの付け方や釣り方などを初心者向けに詳しく解説されていますので、これからワカサギ釣りをはじめる方は参考にしてみてください。

ワカサギ釣りに関するよくある質問

ドーム船がおすすめです。

暖房設備やトイレなどが完備されており、快適にワカサギ釣りを楽しめます。

釣り堀の感覚で、小さな子どもから大人まで楽しさを満喫できるでしょう。

ワカサギ釣りはサシやブドウ虫を使いますが、夏など時期によってはエサをつけない「カラバリ」でも十分釣れます。

また、人工エサもあるので「虫が苦手、触りたくない」という方でも安心です。

ただし、エサをつけたほうが釣れるのは言うまでもありません。

サシは指でつまむのが難しいほど小さい虫なので、慣れればそれほど気にならなくなると思います。

エサは新鮮な状態のほうが釣れるので、できるだけマメに交換しましょう。

白っぽくなったら交換するほか、20分に1回ほどで交換するのが目安です。

釣れないときはもちろん、釣れ続いているときも交換したほうが入れ食い状態を持続させやすくなります。

仕掛けは一度使用すると、ハリやラインが傷んでしまいます。

基本的に使い捨てと理解して、なるべく多く仕掛けを用意しておきましょう。

手軽に数が釣れやすいのが魅力です。

釣りでは100匹釣ることを「束釣り」といいますが、ベテランになると10束(1,000匹)釣るケースも珍しくありません。

また、さまざまな釣りスタイルがあり、季節に合わせて誰でも簡単に楽しめるのも魅力です。

自然の風景のなかで楽しめるほか、自分で釣ったワカサギを調理して食べられるのも釣り人ならではの特権です。

冬がハイシーズンのワカサギ釣りをはじめてみよう!

秋から冬にかけてシーズンを迎えるワカサギ釣り。

紅葉を眺めながらのボート釣りや快適なドーム船、美しい一面銀世界のなかでの氷上ワカサギなど、さまざまなスタイルで楽しめるのが魅力です。

まったく釣りの経験がないなら、ワカサギ釣りツアーなども開催されているのでチェックしてみましょう。

手軽に楽しめるワカサギ釣りをぜひ体験してみてくださいね。